大岩が御神体、大岩は昭和の大地震で崩落

川湯温泉の背後にある飯盛山(いいもりやま、標高338.5m)の山頂近くにかつて大きな岩がそそりたっていました。高さ約10m、周囲約15m。

その大岩をホコジマさんと呼んで、この地方の有力な2家、T家とK家が祀っていました。

その大岩は、終戦の翌年の大地震、昭和南海地震(1946年〔昭和21年〕12月21日)で谷に滑り落ち、砕けてしまって、今では見ることができません。

しかしながら、今でもそこは神聖な場所として祀られ、大岩の跡地には祠が建てられています。

また、川湯温泉の川の流れのなかには、かつて大島と屏風岩という2つの大きな岩がありました。この2つの岩はホコジマさんのところから飛んで落ちてきたものだといわれ、ホコジマさんと一体であると信じられていましたが、2つとも明治時代に割られてしまい、これも今では見ることができません。

霊剣フツノミタマが降されたタカクラジノミコトの庫の跡

安政6年(1859年)4月11日にホコジマさんを訪れた幕末の国学者、熊代繁里(くましろしげさと。1818~1876)は、紀行文『熊野日記』のなかで次のように記しています(てつによる現代語訳)。

川湯というのは、ここの川辺に湯壷が3つあるのをいう。……未の時(午後2時)を過ぎた頃、この里から右に飯盛山へと登る。麓からまた8丁(※約872メートル)登って、矛嶋(矛が窟ともいう)というのに到る。

ここは高倉下命(たかくらじのみこと)の庫の跡で、韴霊(ふつのみたま)の美剣を落とし入れになった所であると言い伝えるとのことだけれど、高さ3丈(※約9メートル)ばかりある岩がそそり立って、その下の方に洞があるけれど、地震などで裂けた様子で、そのような神代の跡とも見えない。やはり新宮の神の庫のほうがその跡であろう。

ここからまた登って峰に到り、四方を見渡すと、本宮はじめ遠近の里々が手に取るばかりに見える。

熊代繁里『熊野日記』

ホコジマさんは高倉下命という熊野を治めた人物の庫の跡で、神武東征の際にカムヤマトイワレビコノミコト(のちの神武天皇)に高倉下命が献上した霊剣フツノミタマはここに天から降されたと伝えられます。ホコジマさんはカミクラとも呼ばれ、タカクラジノミコトとも呼ばれました。

高倉下命はニギハヤヒノミコトの子。

ニギハヤヒノミコトは天上より降って大和に鎮座していた神様。神武東征の際にカムヤマトイワレビコの下にくだって臣下となりました。高倉下命はその子とされます。父に随って天上から天降って熊野に赴き、熊野を治めました。天上での名はアメノカゴヤマノミコト。

『熊野日記』に「地震などで裂けた様子で」とあるのは気になる記述です。

ホコジマさんが崩壊した昭和南海地震の2年前、終戦の前年には昭和東南海地震(1944年〔昭和19年〕12月7日)がありました。幾度かの大地震で大岩の下の裂け目が大きくなりつつも持ち堪えていたのが、昭和東南海地震で危うくなり、その後の昭和南海地震でとどめを刺された形で崩壊したように思えます。終戦前後の2度の大地震がなければホコジマさんの大岩は今も存在していたのでしょう。

「ここからまた登って峰に到り、四方を見渡すと、本宮はじめ遠近の里々が手に取るばかりに見える」というのも気になる記述で、現在の飯盛山の山頂は木々に囲まれていて展望はありません。

底の知れない深い穴、ホコの窟

口熊野・田辺に在住した世界的博物学者南方熊楠はホコジマさんについて次のように記しています。

…那智から雲取を越えて請川に出て川湯という地に到ると、ホコの窟という底の知れない深穴がある。ホコ島という大岩がこれを覆う。ここで那智のことを話せば、たちまち天気が荒れるという。

亡友栗山弾次郎氏方より、元日ごとに握り飯をこの穴の口にひとつ供えて、周囲を3度歩むうちに必ず失せてしまう。石を落とすと限りなく音がして転がって行く。この穴は、下湯川とどこかの2つの遠い地へ通じている。昔の抜け道だろうと聞いた。

栗山家は土地の豪族で、その祖弾正という人が天狗を切ったと伝える地を、予も通ったことがある。いろいろと伝説もあったろうが、先年死んだから尋ねようがない。

ホコジマさんのある飯盛山の尾根筋を境に川湯地区と渡瀬地区が接しています。今ではトンネルが掘られて簡単に行き来できますが、以前は2つの地区間の往来には峠越えの道を歩きました。

川湯と渡瀬を結ぶ道を熊楠が歩いたのは、那智から田辺に向かう途中の明治37年(1904)10月8日。

熊楠は前日の午後2時に川湯に到着し、その日は藤屋(現・冨士屋)に宿泊。翌日は朝4時起きて出発。川湯峠ではミズモラン(ジンバイソウ)という多年生地生ランを採取。檜葉、皆地、平井川谷、野中を経て、近露まで歩きました。

ハチジョウさん

ホコジマさんの大岩の跡地から下がったところにはハチジョウさんと呼ばれる岩があります。そこにはホコジマさんのお使いが住んでいて、岩のもとに生魚を供えると、すぐに供え物がなくなることがあったとか。このホコジマさんのお使いは狼だといわれます。

狼はススキの穂1本あれば身を隠すといわれ、人が目を離した隙に気づかれることなく供え物をいただいて去ることもできたのかもしれません。

狼は古くは真神(まかみ、まがみ)と呼ばれ、真の神様、正しい神様であるとされました。熊野でも狼は神様でした。熊野では狼は「山の神さん」と呼ばれ、山を守り支配する神様として敬われました。

ハチジョウさんの上部は平らになっています。平らな部分の広さは8畳ほどでしょうか。

ハチジョウさんの岩肌にはたくさんの丸い石が見えます。ハチジョウさんは丸い石を主とする堆積物が固まってできた堆積岩で、ホコジマさんもまたこのような堆積岩であったのでしょう。

ホコジマさんへの行き方

ホコジマさんへは川湯温泉バス停から徒歩約40分、あるいは渡瀬温泉バス停から徒歩約30分。

今回、私は渡瀬温泉バス停からホコジマさんに向かい、その後、川湯温泉に下りました。渡瀬から川湯へは昔の街道が通っています。街道とはいっても、現在は通る人も滅多にないので道は荒れており、一部に危険な箇所もあります。

渡瀬温泉バス停の向こうに見えるのが飯盛山。

渡瀬温泉バス停から飯盛山方向へ。徒歩1分ほどで飯盛山への登り口となる階段があります。

渡瀬と川湯を結ぶ昔の街道。

街道を15分ほどを登っていくと四つ辻へ出ます。そのまままっすぐいくと川湯に下りていきます。

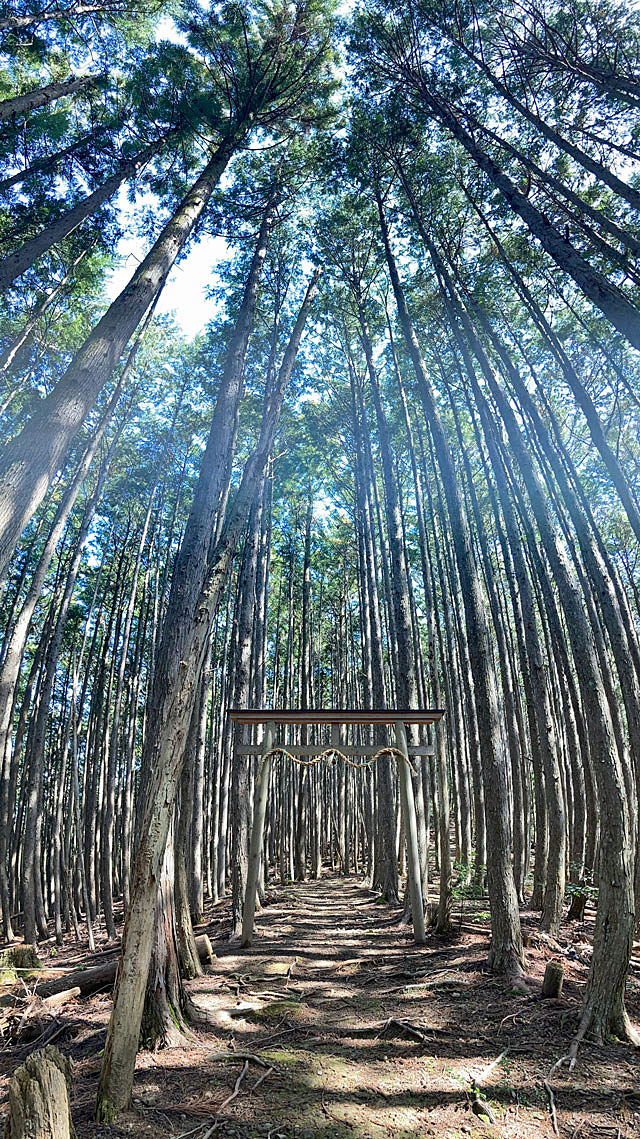

向かって左、鳥居のある道がホコジマさんへの道。

ホコジマさん一の鳥居。

四つ辻から15分ほどで二の鳥居。鳥居をくぐり、進んでいくと左手にかつて小屋が建っていた跡地があり、その先に祠があります。

二の鳥居の近くにはお稲荷さんと呼ばれる岩があります。

ホコジマさんのお使いは狼だとされますが、明治時代に狼が絶滅して以降、お稲荷さんをお祭りするようになったのかもしれません。

帰りは川湯温泉に向かいました。

おそらくこの谷がホコジマさんの大岩が滑り落ちて砕けていった谷。

川湯温泉が見えます。

公衆浴場の近くに下りていきます。

川湯温泉から渡瀬温泉バス停まではトンネルを通って徒歩約10分。

(てつ)

2010.3.1 UP

2010.4.7 更新

2010.8.17 更新

2017.1.4 更新

2020.3.11 更新

2021.7.5 更新

2023.3.23 更新

参考文献

- 植島啓司『熊野 神と仏』原書房

- くまの文庫3『熊野中辺路 伝説(下)』熊野中辺路刊行会

- 中沢新一 責任編集・解題『南方熊楠コレクション〈第2巻〉南方民俗学』 河出文庫

ホコジマさんへ

アクセス:JR新宮駅から熊野交通バスなどで約1時間、渡瀬温泉バス停下車、徒歩30分。またはJR紀伊田辺駅から龍神バスなどで1時間45分、渡瀬温泉バス停下車、徒歩30分

駐車場:駐車場なし