■ 熊野古道 九十九王子

◆ 比曾原王子(ひそはらおうじ) 和歌山県田辺市中辺路町野中 野中村:紀伊続風土記(現代語訳)

比曾原王子

熊野古道「中辺路(なかへち)」。近露王子と継桜王子間の旧国道端に比曾原王子はあります。

熊野古道「中辺路(なかへち)」。近露王子と継桜王子間の旧国道端に比曾原王子はあります。

建仁元年(1201年)の藤原定家の『後鳥羽院熊野御幸記』には、10月14日の記事に「すぐに〔この時、亥の時〕輿に乗り出発し、川を渡り、すぐ近露王子に参る。次にヒソ原、次に継桜、次に中の河、次にイハ神とのこと。」とあり、また承元4年(1210年)の藤原頼資の『修明門院熊野御幸記』には、5月1日の記事に「王子(※近露王子※)に参御。次に檜曾原・継桜・中川など王子を例のごとく御参」とあります。

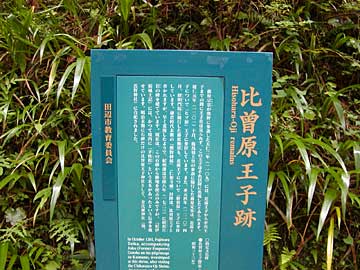

現在は、「比曾原王子」と刻まれた緑泥片岩の石碑があるのみ。

現在は、「比曾原王子」と刻まれた緑泥片岩の石碑があるのみ。

案内板より。

藤原宗忠が熊野に参詣した天仁二年(1109)には、近露王子から中川王子までの間に王子社は見られず、この王子はそれ以降に出現したとみられます。建仁元年(1201)十月、後鳥羽上皇の参詣に随行した藤原定家は、近露王子についで「ヒソ原」王子に参拝しています。また、承元四年(1210)四月、修明門院に随行した藤原頼資も、近露王子に参拝しています。鎌倉時代末期の『熊野縁起』(仁和寺蔵)以降は、比曾原王子と書かれますが、早く荒廃したようで、紀州藩は江戸時代の享保八年(1723)に緑泥片岩の碑を建てています。現在は、この石碑から跡地を偲ぶのみですが、『紀伊続風土記』には、かつて境内に「手枕松(たまくらのまつ)という名木があったという伝承を載せています。明治末期に石碑だけの比曾原王子神社として、金比羅神社(現、近野神社)に合祀されました。

◆ 参考文献

くまの文庫4『熊野中辺路 古道と王子社』熊野中辺路刊行会

本宮町史編さん委員会『本宮町史 文化財編・古代中世史料編』本宮町

西口勇『くまの九十九王子をゆく 第二部 中辺路・大辺路・小辺路編―田辺・高野から那智・新宮へ―』燃焼社

『紀伊続風土記 (第1-5輯)』臨川書店

アクセス:JR紀伊田辺駅から龍神バス熊野本宮方面行きで約1時間5分、近露王子バス停下車、徒歩約1時間10分 田辺へのアクセス 熊野古道 |

■中辺路町の観光スポット ■宿泊 |

(てつ)

2009.6.2 UP

|

|

楽天おすすめ商品