熊野の入り口・田辺に勧請された新熊野

闘鶏神社の「鶏」の字は正式には雞。「闘」も正式には鬪。鬪雞神社が正式な表記になります。

世界遺産「紀伊山地の令嬢と参詣道」の一部、国の名勝「南方曼陀羅の風景地」の一部。

古くは田辺の宮(たなべのみや)、新熊野権現(いまくまのごんげん)などと呼ばれ、江戸時代の紀伊国の地誌『紀伊続風土記』には以下のように記されています。

新熊野闘雞権現社 境内周六町十三間。馬場は長さ一二七間、幅六間。

證誠殿 間口一間二尺余

西御殿(速玉社・結宮) 間口三間

若殿 若女王子 間口一間一尺以上を上の四社と称する。

禅師宮、聖宮、児宮、子守宮 四社相殿 間口二間二尺余

以上を中の四社と称する。一万宮、十万宮、勧請十五所、飛行宮 四社相殿 間口二間二尺余

以上を下の四社と称する。……村の南にある。境内は山に寄る。社殿は壮麗で近郷の大社である。田辺城下の総産土神とする。社伝によると、熊野別当湛快のとき(湛快は藤原実方朝臣の裔熊野別当泰救のひ孫という)三所権現をこの地に勧請して新熊野と称する。この地はその頃三山の領地であったので勧請したのであろう。

湛快の子を湛増という。初めて当所に住居する。人呼んで田辺別当という。元暦元年、源頼朝卿の平家追討の時に当たって源平二氏のうちいずれを助けようと惑う。そこでこの社地に放し飼いしている鶏を赤白二色に分けて両氏の旗色に準え神前において闘わせた。白の鶏の方が勝ったので心を決して源氏を助ける。これにより闘雞権現と称したという。……

上の四社・中の四社・下の四社のこの闘雞神社の社殿構成は明治二十二年(一八八九)の水害で破損する以前の熊野本宮大社の社殿構成そのままであり、社殿の規模は本宮より一回り小さいものの、かつての熊野本宮の様子を忍ぶことができます。

社殿は6棟。向かって左から西御殿、本殿、上御殿、中御殿、下御殿、八百萬殿。拝殿は本殿の前にあります。祭神は以下の通り。

| 祭神名 | |

| 西御殿 | 速玉之男命・事解之男神 |

| 本殿 | 伊邪那美命 |

| 上御殿 | 伊邪那岐命・天照皇大神・宇賀御魂命 |

| 中御殿 | 瓊々杵尊命・鵜草葺不合命・火々出見尊・天之忍穂耳命 |

| 下御殿 | 火産霊命・弥都波能売命・稚産霊命・埴山比売命 |

| 八百萬殿 | 手力男命・八百万神 |

他に境内社として、藤厳神社、玉置神社、弁天神社、戎神社、弁慶社があります。

湛快、湛増、弁慶

熊野三所権現をこの地に勧請したと伝えられる湛快は、熊野三山の社僧(神社の所属する僧)で、第18代熊野別当。熊野別当は熊野三山の統轄にあたった役職。湛快の家系は平安時代中期の貴族で『源氏物語』の光源氏のモデルのひとりとされる藤原実方に連なるとされました。

湛快の子、湛増は第21代熊野別当。最も名の知れた熊野別当です。

湛増の妻は、源為義の娘である鶴田原の女房(鳥居禅尼)の娘。したがって湛増にとって、源為義の十男であり鶴田原の女房の弟である新宮十郎源行家は叔父にあたり、源頼朝や義経や木曾義仲とは従兄弟の関係にあります。伝承では義経の従者武蔵坊弁慶が湛増の子であるとされます。また湛増の妹は、平清盛の異母弟である平忠度の妻になります。

境内には湛増と弁慶の銅像があり、二人の前では二羽の鶏が闘っています。また社務所には湛増の鉄烏帽子や鉄扇、弁慶の産湯の釜、源義経の笛などが展示されています。

境内社の弁慶社は弁慶を御祭神とし、弁慶の誕生日とされる3月3日に例祭が執り行われます。伝説のひとつでは弁慶は仁平元年(1151年)3月3日に誕生したとされます。

源平合戦

熊野は源氏にも平家にもつながりのある土地であり、後白河法王の皇子の以仁王が平家打倒の命令書を出してから最初の合戦は、熊野で行われました。

平家打倒の命令書を諸国の源氏に伝えるという重要な任務を任されたのが新宮にいた源行家でしたが、源行家の動きはただちに田辺にいた甥の湛増の知るところとなり、湛増は田辺勢と本宮勢を率いて新宮に攻め入りました。熊野が田辺本宮と新宮那智に二分して戦ったこの合戦が源平合戦の緒戦となりました。田辺本宮勢が千余人、新宮那智勢が千五百余人。京に先駆けて、熊野の地で源平合戦の戦端が開かれました。

最終的には田辺・本宮も源氏方につくこととなり、熊野水軍を出陣させて壇ノ浦に平家を沈めました。神前での闘鶏による占いと壇ノ浦への出陣のことは『平家物語』巻第十一の「鶏合壇浦合戦」には次のように記されています。

熊野別当湛増は、平家につくべきか、源氏につくべきかと言って、田辺の新熊野で御神楽を奏して権現を祈誓し申し上げる。「白旗(源氏)につけ」との権現の仰せを、なお疑って、白い鶏七羽と赤い鶏七羽を権現の御前で勝負させる。赤い鶏はひとつも勝たない。みな負けて逃げてしまった。それでは源氏につこうと思い定めた。

一門の者を呼び寄せ、都合その勢二千余人、二百余艘の舟に乗りつれて、若王子の御正体を船に乗せ申し上げて、旗の横上 (旗の上端につける横木)には金剛童子を書き奉って、壇ノ浦へ近づいて来るのを見て、源氏も平家もともに拝む。しかしながら源氏の方へついたので、平家は意気消沈した。

熊野水軍は、熊野三所権現に次ぐ熊野第四の神様・若王子(若一王子とも)の御神体を船に乗せ、下四社の一万宮・十万宮の祀られる金剛童子を旗の横上に奉って戦い、平家方の水軍を破りました。

この海戦により日本の歴史は、平家の世から源氏の世へと移り変わりました。闘雞神社は日本の歴史を動かすきっかけとなった場所のひとつであるといえます。

南方熊楠の熊野植物研究の基点

社殿背後の仮庵山(かりおやま)について。

熊野が誇る世界的博物学者・ 南方熊楠(みなかたくまぐす。1867~1941)は仮庵山のことをクラガリ山と呼びました。その呼び名の通り昼なお暗い森であったのでしょう。

当田辺の闘雞権現のクラガリ山の神林またなかなかのものにて、当県で平地にはちょっと見られない密林なり。

小生、熊野植物精査西牟婁郡の分の基点は、実にこの闘鶏社の神林にて、言わば一坪ごとに奇異貴重の植物があるなり。

(「菌学に関する南方先生の書簡」『南方熊楠全集』六巻、平凡社)

熊楠の妻は闘鶏神社宮司であった田村宗造の四女・松枝(まつゑ)であり、そうした縁もあり、熊楠は、この闘鶏神社の森を熊野植物研究の西牟婁郡の分の基準となる場所にしました。

さすがに闘雞神社は合祀されることはありませんでしたが、それでも神社の森は伐られました。

ふと虫のしらせにや、闘鶏社(田辺権現すなわち湛増別当が神前で白赤の鶏を闘わせしと申す地。湛増の正統は湛英と申し、小生妻の妹の聟の兄に候。三、四代前までは京都の公家より妻を娶り候)へちょっと遊びに行き候ところ、三百年以上の古樟、実に健康状態にありしものを根から掘り、砕片となし樟脳を作りおり、よってその筋に抗議候も跡の祭り、右は老朽木として見分相済み、前々月中に伐採を許可せしという。はなはだしき不都合と存じ、いろいろ取り調べ候ところ、今二本、二百年ばかりの樟、少しも朽ちたる点なきをもすでに伐採許可、同じく老朽木とし有之、よって抗議し、かの詐偽輩大いにおそれ入り候。

(柳田國男宛書簡、明治四十四年六月十八日付『全集』八巻)

神社の森の木というのは簡単には伐れないもののように思うのですが、役所には老朽木だと詐偽の申し立てをして許可を得て伐採してしまいました。

熊楠の猛烈な抗議によりそれ以上の伐採は免れたようですが、合祀されなかった由緒ある神社でも森の伐採は行われました。いかに明治末期から大正にかけて行われた神社の森の破壊がひどいものであったかが想像できます。

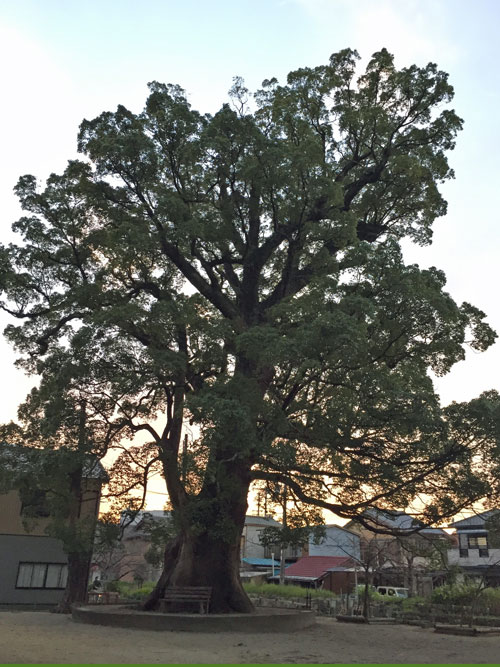

田辺市指定天然記念物、鬪雞神社のクスノキ(2本)

熊楠がクラガリ山と呼んだ昼なお暗い森は失われ、森の面積も熊楠の当時より小さくなってしまいましたが、田辺市の天然記念物に指定された2本の大楠がかつての闘雞神社の森のすごさを偲ばせてくれます。

1本は鳥居をくぐった左手にあります。

この大楠は、落雷により中央部を失ったため高さはないですが、幹回り、枝振りは見事なもので、樹齢1200年ほどと推測されています。歯病平癒の御利益があるとされ、楠の下に立って楠の葉を患部に付け、祈願すると平癒するとか。

もう1本は公園内にあります。見事な大楠です。 推定樹齢800年。

(てつ)

2002.6.16 更新

2003.5.14 更新

2009.7.29 更新

2021.3.2 更新

2021.3.3 更新

参考文献

- 加藤隆久 編『熊野三山信仰事典』神仏信仰事典シリーズ(5) 戎光祥出版

- 中沢新一 責任編集・解題『南方熊楠コレクション〈第5巻〉森の思想』河出文庫

- 松居竜五・月川和雄・中瀬喜陽・桐本東太=編『南方熊楠を知る事典』講談社現代新書

- 『紀伊続風土記 (第1-5輯)』臨川書店

- 武蔵坊弁慶生誕伝説 – Wikipedia

闘鶏神社へ

アクセス:JR紀伊田辺駅から徒歩約5分

駐車場:有料駐車場あり